#Ensaios

#Ensaios

Saúde e urbanismo: um olhar histórico sobre escolas ao ar livre

Apesar da falta de validação científica da medicina naturista, seu modelo de escolas ao ar livre instiga a repensar saúde e educação para além de situações emergenciais

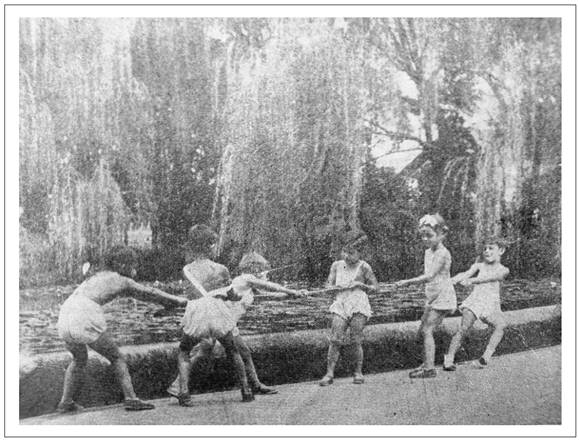

Crianças participam de aula ao ar livre sob as árvores de uma escola primária em Uttar Pradesh, no norte da Índia | Imagem: Shutterstock

Crianças participam de aula ao ar livre sob as árvores de uma escola primária em Uttar Pradesh, no norte da Índia | Imagem: Shutterstock

A compreensão de que doenças infecciosas são causadas por microrganismos se afirmou no final do século XIX. Microscópios, corantes e aparelhos cada vez mais sofisticados permitiram não apenas identificar, mas também descrever suas formas e dimensões.

Para convencer a opinião pública, porém, muitas vezes não bastava saber que as doenças eram causadas por seres invisíveis. Isso porque o fato de poderem ser encontrados em qualquer lugar, mesmo na água mais cristalina e no ar mais puro, tornava a questão bastante difusa.

No início da Era Bacteriológica, a medicina científica e alopática conviveu por bastante tempo com terapias que empregavam os recursos naturais mais simples na tentativa de tratar doenças.

Isso incluía banhos em águas variadas, exposição do corpo ao sol e ao clima de altitude, alimentação rústica (geralmente vegetariana), podendo, eventualmente, integrar exercícios físicos, como a ginástica.

Essas técnicas corporais compunham as principais abordagens da medicina naturista (ou natural).

Originada da tradição neo-hipocrática e vitalista, a medicina naturista teve seus primeiros desenvolvimentos na segunda metade do século XVIII, nos territórios germânicos. Ao longo dos séculos seguintes, enfrentou críticas e obstáculos, principalmente devido à sua natureza empírica, que carecia de validação laboratorial.

Seus alicerces estavam, por assim dizer, mais enraizados em um desejo de contato com a natureza de inspiração poética (romântica) e em bases filosóficas, como as oferecidas por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), do que em princípios científicos modernos.

A medicina natural conheceu seu apogeu no final do século XIX, mesmo momento em que a Era Bacteriológica se iniciava.

É certo que a prova científica poderia se repercutir com grande força nos meios médicos. No entanto, ainda assim, a mudança nas mentalidades, que requer um tempo mais lento, nem sempre se faz concomitante às descobertas e inovações laboratoriais.

Outro fator a se considerar é que, mais do que sua validade científica, as práticas de saúde, promovidas em diferentes circunstâncias históricas, estão relacionadas com disputas entre diferentes saberes e projetos para a sociedade.

Elas resultam de embates políticos e econômicos, e sua afirmação social, ou seja, a repercussão e o sucesso que alcançam, depende muito mais de variantes culturais do que simplesmente da comprovação laboratorial.

Em contraste com os avanços urbanos e industriais, a medicina naturista enfatizava a valorização dos elementos naturais como água, ar fresco, luz solar, alimentação natural e, de forma mais abrangente, uma vida decorrida ao ar livre.

Acreditava-se que um suposto retorno à natureza poderia afastar os males atribuídos à vida urbana e industrializada, fortalecendo assim o corpo humano e suas defesas orgânicas.

Foi nesse contexto também que floresceu, sobretudo na Alemanha, a Reforma de Vida, movimento social difuso e fragmentário que propunha transformar os modos de vida de forma a garantir uma existência transcorrida ao ar livre e em íntimo contato com a natureza – e que também impulsionou fortemente a circulação dos conhecimentos da medicina naturista.

Práticas terapêuticas

No final do século XIX, uma ampla gama de práticas terapêuticas, como hidroterapia, helioterapia e climatoterapia se consolidaram no interior da medicina naturista.

Os tratamentos pelo sol e pelo clima foram muito empregados no combate e na prevenção da tuberculose, doença que apresentou altas taxas de mortalidade por décadas, até a ampla adoção da vacina BCG.

Em um cenário de escassez de medicamentos eficazes, os conhecimentos e práticas da medicina naturista foram adotados por inúmeros sanatórios e estabelecimentos balneares situados em áreas afastadas dos grandes centros urbanos.

Além disso, esses conhecimentos também adentraram à medicina preventiva e higiênica, impactando o urbanismo e renovando a arquitetura.

Sua expansão se fez sentir inclusive no campo da educação e da assistência infantil, promovendo a criação de colônias de férias e escolas ao ar livre em diversos países.

Aulas ao ar livre

No Brasil, um dos exemplos foi o sistema de instituições ao ar livre, criado a partir de 1939 pelo Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo. Incluía a Escola de Aplicação ao Ar Livre, situada no interior do Parque da Água Branca, na capital paulista, onde mesas, cadeiras e lousas leves e portáteis permitiam a realização de aulas em ambiente externo, geralmente debaixo de árvores.

A repartição pública também apoiou prefeituras para inaugurarem parques infantis no interior do estado, instituição na qual o ar livre tinha centralidade. Para completar o sistema, foram organizadas ainda colônias de férias em Santos e Campos do Jordão, estabelecimentos que recebiam estudantes de diversas regiões do estado para períodos de convivência com o sol e o mar do Atlântico ou com o clima de altitude da Serra da Mantiqueira.

O declínio da medicina naturista se iniciou na década de 1950, quando os seus princípios começaram a ser mais fortemente contestados. A descrença ocorreu em paralelo à condenação dos excessos da medicina eugênica no pós-guerra, com a qual a medicina naturista frequentemente se associou.

A perda de credibilidade da medicina naturista também foi intensamente agravada pela sua oposição radical à vacinação, cujo progresso já se tornava bastante evidente.

Nesse contexto, é importante observar que as vacinas desempenharam um papel crucial na transição epidemiológica do século XX, que substituiu as doenças infectocontagiosas como principais causas de mortalidade por doenças crônicas e degenerativas.

Esse fenômeno foi impulsionado justamente pelo avanço da medicina moderna e da ciência farmacêutica.

Em contraposição, a medicina naturista foi progressivamente deslocada para as margens da medicina oficial, transformando-se em terapias alternativas ou complementares e assumindo outros nomes, como naturopatia e naturoterapia.

No caso das escolas ao ar livre, o seu declínio também se justifica pelo investimento em um modelo escolar fabril, que visa acomodar o maior número possível de alunos dentro de um espaço físico para otimizar recursos e reduzir custos. No que diz respeito à Escola de Aplicação ao Ar Livre, ela foi transferida em 1952 para um edifício especialmente construído no bairro da Lapa. As seis salas de aula térreas com amplas janelas e portas, adjacentes a seis pátios privativos a céu aberto, garantiam a continuidade do ensino ao ar livre.

Contudo, ao longo das décadas seguintes, a sua arquitetura inovadora foi sendo paulatinamente descaracterizada, com seus pátios internos sendo fechados para abrigarem um número maior de estudantes em salas de aula.

Pandemia, saúde e urbanismo

Parte de toda essa história saiu do esquecimento a partir de 2020, com o vírus Sars-CoV-2 e sua rápida disseminação global. Ao passo que medidas de isolamento e distanciamento social se impuseram para conter o avanço da doença, ganharam força as análises sobre as relações históricas entre epidemia, urbanismo e arquitetura, tanto no debate acadêmico quanto na imprensa.

Em muitos casos, o imperativo do “ar livre” voltou a ganhar força como medida profilática, pois espaços fechados foram identificados como focos de contágio.

Jornais ao redor do mundo publicaram matérias resgatando os ensinamentos das antigas escolas ao ar livre, seja como possibilidade para pensar um retorno mais seguro às aulas, seja para conceber arquiteturas escolares passíveis de reduzirem os impactos de futuras epidemias.

Assim como em outros momentos históricos, o amplo e definitivo enfrentamento a doenças infectocontagiosas como a covid-19 só foi possível graças ao desenvolvimento das vacinas – neste caso criadas de forma bastante rápida devido ao conhecimento científico acumulado, à colaboração global, ao uso de tecnologias inovadoras, regulação eficiente, entre outros fatores.

Após ampla imunização, as escolas ao ar livre novamente deixaram as páginas dos jornais de grande circulação.

No meio acadêmico, as escolas ao ar livre já foram definidas como um cometa “médico-pedagógico” que atravessou brevemente o céu da história da saúde e da educação, desaparecendo em meados da década de 1950.

Nesse sentido, cabe questionar: este cometa está destinado a retornar ao debate público a cada nova crise sanitária para a qual ainda não existam vacinas desenvolvidas, desaparecendo em seguida na imensidão do esquecimento histórico?

Outra definição oferecida é que o movimento de escolas ao ar livre foi uma “falha fecunda”.

“Falha” pelo fato de elas terem permanecido marginais nos sistemas de ensino e não terem conseguido se tornar um modelo escolar universal, como desejado por muitos de seus idealizadores.

E “fecunda” pelo fato de seus princípios terem penetrado no ensino e na arquitetura escolar de tal forma que, hoje em dia, não são mais reconhecidos como fruto das experiências ao ar livre.

Nesse sentido, cabe questionar se não seria essa falha fecunda uma oportunidade para repensarmos a saúde e a educação não apenas em situações emergenciais, mas para transformarmos as escolas em ambientes mais saudáveis e promotores de saúde. Para essas perguntas, as respostas permanecem em aberto.

André Dalben é mestre em Educação Física e doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com pós-doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). É professor do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Campus Baixada Santista.

Os artigos opinativos não refletem necessariamente a visão do Science Arena e do Hospital Israelita Albert Einstein.

*

É permitida a republicação das reportagens e artigos em meios digitais de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND.

O texto não deve ser editado e a autoria deve ser atribuída, incluindo a fonte (Science Arena).